文章编号: 2096-3203(2021)03-0153-06 中图分类号: TM855

2. 国网陕西省电力公司电力科学研究院, 陕西 西安 710199

气体绝缘全封闭组合电器(gas insulated switch,GIS)是全部或部分采用SF6为绝缘介质的金属封闭开关设备,其将断路器、隔离开关、电流互感器等元件封闭于金属外壳内以实现高压导体的可靠绝缘,具有占地面积小、不受外界环境影响、运行可靠性高等优点,因此也被称为气体绝缘变电站[1-3]。然而,当电场不均匀度较高时,SF6气体的绝缘强度会严重下降,根据国网运检部近年来记录的大量GIS故障案例,发现多数故障的起因可归结于金属微粒引起GIS电场畸变[4]。

GIS中的金属微粒在电场力的作用下会启举并向盆式绝缘子靠近,经过一段时间的作用后,金属微粒会附着在绝缘子表面并聚集在绝缘子与电极的结合点[4],进而诱发GIS设备的绝缘击穿,造成大面积停电事故,带来社会经济效益的损失。

近年来,国内外对GIS设备中绝缘子表面固定金属微粒引起的沿面放电进行了很多研究。文献[5]利用220 kV GIS设备沿面放电缺陷发展实验平台研究了绝缘子表面固定金属微颗粒沿面局部放电发展的现象及特征,研究表明其局部放电发展现象呈现出3个阶段。文献[6]通过模拟GIS金属微粒附着在绝缘子表面时的电场强度,估算其局部放电起始电压。文献[7]通过研究固定在绝缘子表面的金属微粒,确定了绝缘子表面上影响微粒诱导闪络发生的关键部位。先前针对GIS盆式绝缘子沿面放电的发展特性已存在大量的研究,然而在实际的工况运行条件下,金属微粒诱发GIS盆式绝缘子沿面放电的过程难以观测,也有观点认为GIS绝缘子沿面闪络具有“无征兆闪络”特征,但缺乏充分的实验依据[8-11]。由此可见,目前对于GIS盆式绝缘子表面金属微粒诱发沿面放电过程这一课题还缺乏观测和表征的深入研究[12-15]。

为此,文中根据GIS实际运行条件,搭建了GIS模拟实验平台,设计了GIS中盆式绝缘子表面的金属微粒缺陷,并利用增强型电荷耦合检测器相机(intensified charge-coupled detector,ICCD)观测到了GIS盆式绝缘子表面金属微粒缺陷诱发沿面放电的过程,揭示了其放电发展的特性,为GIS绝缘子沿面放电发展的研究提供了依据。

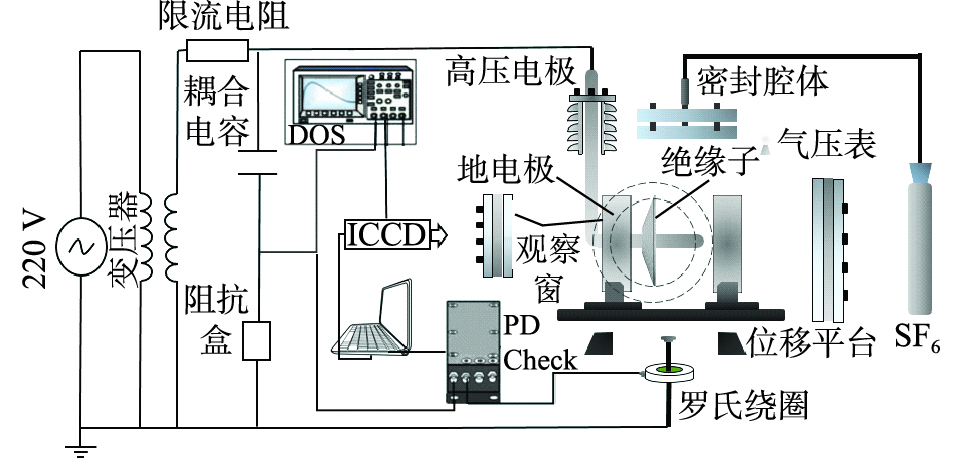

1 GIS模拟实验平台搭建及实验分析方法 1.1 GIS模拟实验平台的搭建为了更加细致地观测GIS绝缘子表面金属微粒局部放电演变过程并分析其演变特性,根据GIS实际运行工况,搭建如图 1所示的GIS模拟实验平台,主要包括铠装工频实验变压器、测试单元和测量系统。铠装工频实验变压器最高施加电压100 kV。测试单元为盆式绝缘子,该绝缘子是以220 kV GIS的盆式绝缘子为基准成比例缩小设计制成,具有清晰直观且便于操作的优点。测量系统由脉冲电流检测装置、ICCD和相应的信号采集系统组成。实验时,密封腔内充入SF6气体,在正对测试单元的位置设置玻璃观察窗,并架设ICCD设备,用于记录金属微粒沿面放电的演变过程。

|

图 1 GIS模拟实验平台 Fig. 1 Simulation experiment platform of GIS |

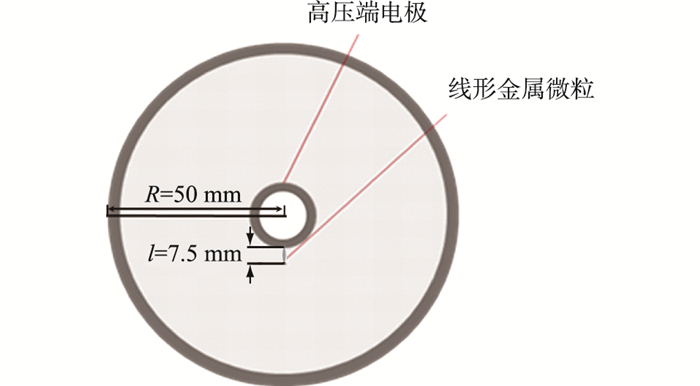

实际GIS中金属微粒的主要来源是螺丝旋钮和触头摩擦产生的金属屑,其尺寸通常不会超过厘米级,且金属微粒长度小于5 mm时,各类测量方法都难以检测到其额定电压下的放电脉冲[16]。由此,以一个长度7.5 mm,直径1 mm的线形金属微粒为研究对象,将其固定在垂直于水平面的盆式绝缘子表面,如图 2所示,以模拟工程上常见的附着在绝缘子表面的金属微粒缺陷。

|

图 2 盆式绝缘子金属微粒缺陷模型 Fig. 2 Metallic particle on basin insulator model |

文中旨在以局部放电谱图的发展趋势分析金属微粒局部放电的发展过程,因此选择抗外界干扰能力强、测量结果较为显著的脉冲电流法测量金属微粒的局部放电。测量仪器选用意大利Techimp公司的PDcheck,其可将所在支路的耦合电流信号转换为电压信号并通过罗氏线圈的感应得到信号的相位信息。同步相位信息的相位误差采用针尖缺陷在放电谱图上的极性效应进行校准,通过设置典型的针尖缺陷,多次测量其局部放电相位分辨谱图(phase resolved pulse discharge,PRPD),计算每个谱图下针尖缺陷理论相位与实际相位的偏差并取平均值,最终得到实验条件下的相位误差为-99.5°。

ICCD相机选用型号为Andor iStar DH334T。如图 1所示,ICCD相机正对实验腔体的观察窗,用于拍摄记录实验过程中金属微粒在绝缘子上的沿面放电过程。ICCD的拍照触发端连接示波器的外触发端口,以示波器测得的局放脉冲电流波形触发拍照,使摄像系统能够实时记录金属微粒的局部放电过程。

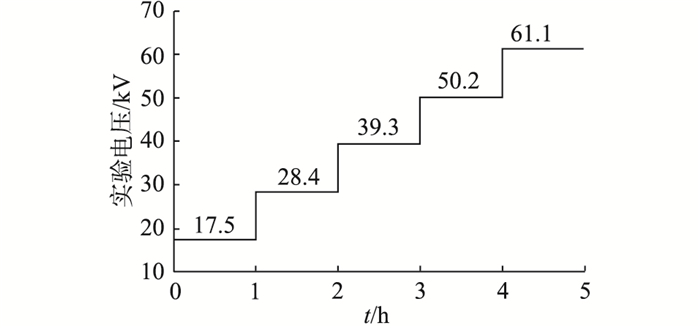

选择阶梯升压法对所述盆式绝缘子缺陷模型进行加压。实验前已确保环境噪声信号被触发电平过滤。当电压升高至17.5 kV时,出现了稳定且微弱的局部放电信号,故以17.5 kV为局部放电起始电压。预实验表明,当外施电压的步长处于10.3~11.5 kV时,局部放电信号强度的阶段性较为明显,因此选取10.9 kV为步长逐步升高电压,各放电阶段电压持续作用时间为1 h。实验发现:当电压升高至61.1 kV时,该阶段仍能稳定放电;当电压升高至66.7 kV时,盆式绝缘子沿面闪络。因此文中选择61.1 kV为最高实验电压,实验分为5个加压阶段,所加电压如图 3所示。

|

图 3 实验加压方式 Fig. 3 Experimental voltage and duration |

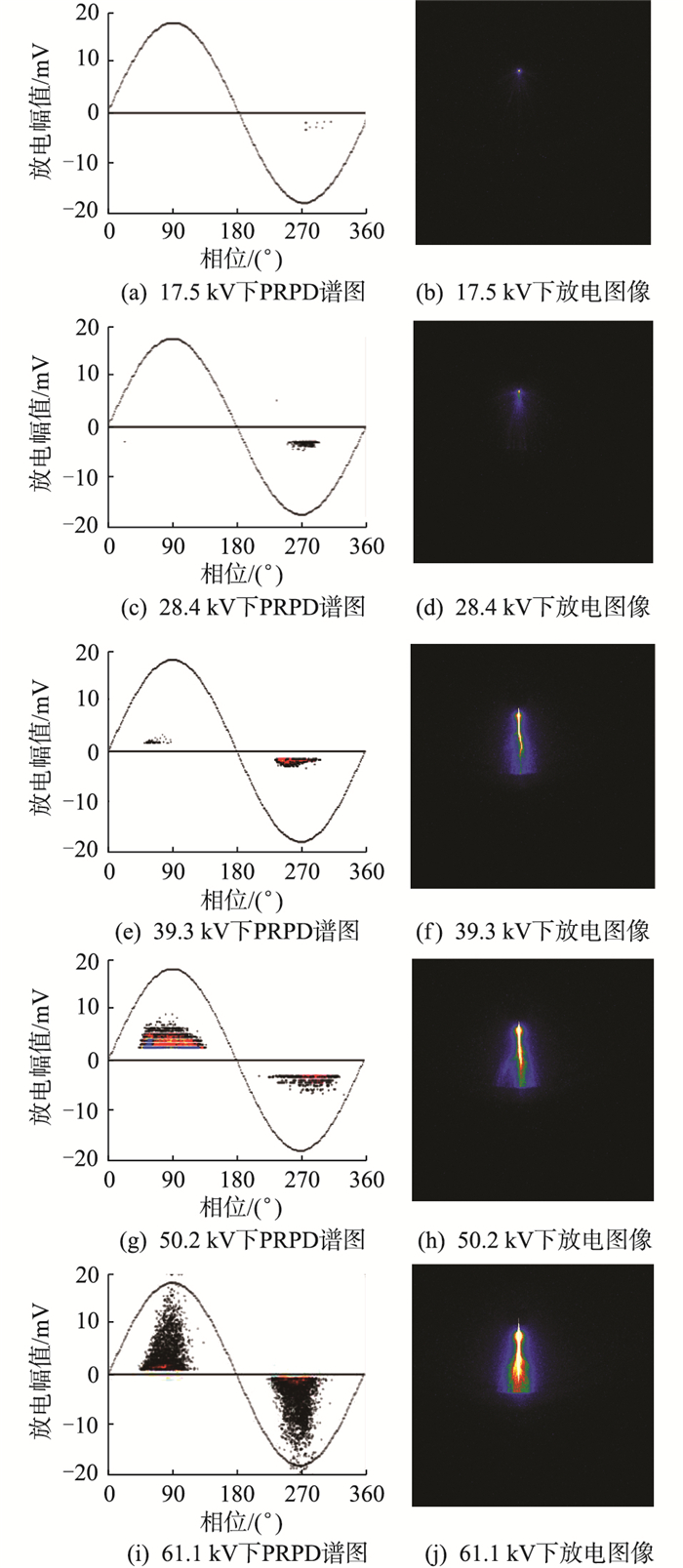

文中给出了不同阶段电压下盆式绝缘子金属微粒PRPD谱图及该阶段下对应的发光谱图,具体如图 4所示。

|

图 4 各阶段下的PRPD谱图及其发光谱图 Fig. 4 PRPD and its emission spectrums of each stage |

第一实验阶段。当电压升至17.5 kV时,检测到负半周开始出现微弱且不稳定的放电信号,由图 4(a)可知,放电点主要散布在270°且放电幅值最大不超过5 mV。在此阶段,盆式绝缘子上的固定金属微粒端部稳定发出微弱的光,如图 4(b)所示,呈现电晕放电为主的特征。

第二实验阶段,电压升至28.4 kV,此时放电点仍散布在负半周约270°处,幅值仍不超过5 mV,如图 4(c)所示,可以看出此时放电比先前更加密集且局部放电相位宽度也有明显增大。如图 4(d)所示,第二阶段金属微粒的发光出现向下延伸的趋势。在该实验阶段下仍呈现以电晕放电为主的特征,同时也出现了向沿面流注放电发展的趋势。

第三实验阶段,电压升至39.3 kV,此时正半周开始少量放电,放电幅值微小,负半周放电较前一阶段无明显变化,放电点仍散布在负半周约270°处,放电幅值逼近5 mV,可以看出负半周逐渐开始稳定放电,如图 4(e)所示。此时局部放电已初步发展成了明显的放电通道,如图 4(f)所示。在该实验阶段中电晕放电和沿面流注放电并存,放电已从先前的电晕放电主导转变成沿面流注放电为主导。

第四实验阶段,随着外施电压的不断增大,局部放电相位谱图正半周开始大量放电,局部放电相位宽度显著增大,放电幅值也出现明显增大,放电点集中在7~12 mV区间,如图 4(g)所示,且负半周的局部放电相位宽度也较前一阶段有所增长,放电幅值仍稳定在5 mV左右。从该阶段的发光谱图 4(h)可以看出,此时放电通道进一步增长,发光强度较先前有所增大,且放电通道中出现了微小的分支。在该实验阶段中,局部放电正在以流注放电的形式沿环氧绝缘表面不断发展。

第五实验阶段,电压逐渐升至61.1 kV,局部放电相位谱图正负半周放电强度激增,幅值达到20 mV,正负半周放电谱图均呈峰状,如图 4(i)所示。此时贯穿性放电通道已初步形成,盆式绝缘子已临近沿面闪络,如图 4(j)所示。此实验阶段对应盆式绝缘子表面固定金属微粒沿面局部放电发展的后期阶段,主要呈现以沿面流注放电为主的放电特征。

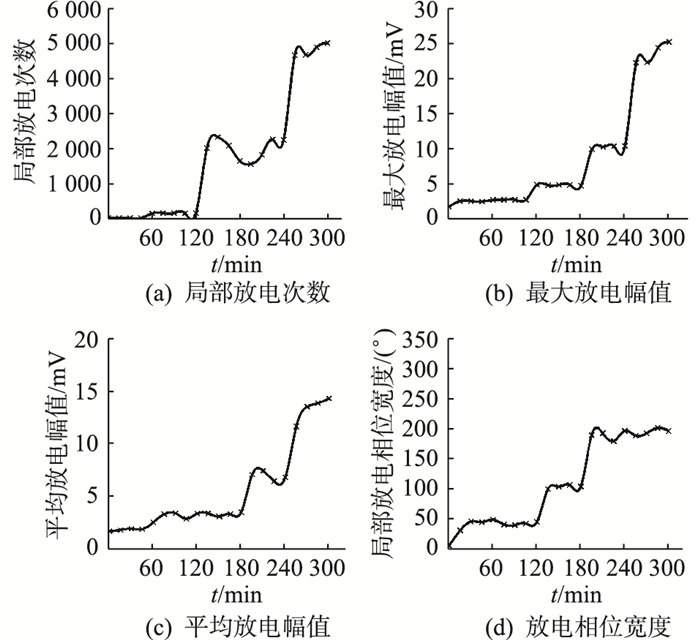

2.2 局部放电特征参数变化及分析对每个实验阶段,取15 min为电压施加时间进行局部放电信号特征量的统计,得到整个加压实验中各个阶段内的局部放电次数、最大放电幅值、平均放电幅值以及局部放电相位宽度,如图 5所示。

|

图 5 局部放电特征参数 Fig. 5 The characteristic parameters of PD |

由图 5可知,第一实验阶段只有极少的放电次数,最大放电幅值和平均放电幅值均呈持续增长态势,局部放电相位宽度也有些许增长,最大相位宽度不超过50°。

第二实验阶段各特征参量都持续增长,且增幅微小,其中局部放电相位宽度较前一阶段出现略微下跌,可能原因为该阶段噪声干扰变小,放电点则显得更加集中。

第三实验阶段下,放电次数增幅显著,阶段末尾又出现些许减少。最大放电幅值和平均放电幅值的增长趋势均与上一阶段相似,局部放电相位宽度呈先突增后趋于平缓的增长态势。

在第四实验阶段中,各个特征量都有进一步增长,其中最大放电幅值、平均放电幅值以及局部放电相位宽度增幅明显,局部放电次数呈现先减小后持续增加的态势。最大放电幅值先突增后趋于平稳,平均放电幅值和局部放电相位宽度皆出现了先突增后上下浮动的变化趋势。

在第五实验阶段中,局部放电次数、最大放电幅值和平均放电幅值皆有极大增幅,说明此时放电已发展至接近沿面闪络但局部放电相位宽度仍承前趋于平稳。

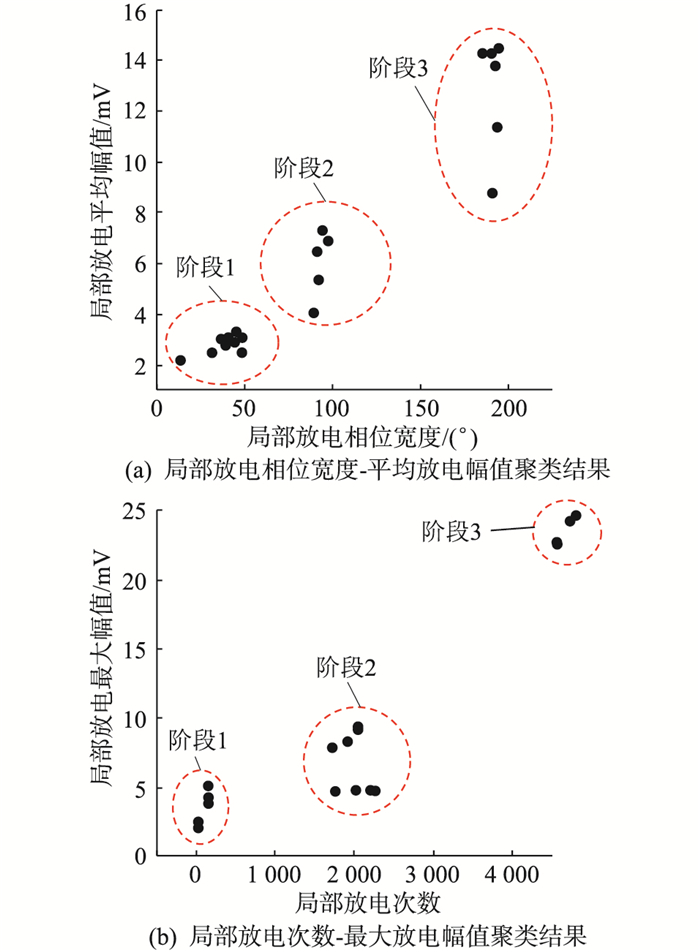

3 局部放电发展过程分析 3.1 局部放电发展过程的阶段划分上述提取的局部放电特征参量在不同阶段都出现了不同的变化特征且都呈现总体上升趋势,但可以发现在第二、第三和第四实验阶段中,各参量的变化趋势并不完全一致,这为局部放电发展过程的划分带来不便。而K-Means聚类算法可通过不断迭代使目标函数取得极小值,能够使数据达到较好的分类效果,基于此可将这些特征参量进行更精确的聚类划分[17-18],分析得出的聚类簇即对应GIS盆式绝缘子金属微粒局部放电发展过程的不同阶段,从而更好地评估其局部放电发展的严重程度。

运用K-Means聚类算法进行分析,具体步骤为:

(1) 将4个特征参量矩阵集合成一特征向量矩阵λ =[N15min Vmax Vave φm],其中N15min为局部放电次数;Vmax为最大放电幅值;Vave为平均放电幅值;φm为局部放电相位宽度。

(2) 利用K-Means算法对集合矩阵进行分析,得出n个聚类中心κ1, κ2, …, κn。

(3) 从特征向量矩阵λ中提取出待聚类分析的特征向量λ 1, λ 2,求取其和每个聚类中心的欧几里得距离并借此将数据集划分成n个簇。

(4) 重复上述过程,对数据集进行迭代直至聚类簇的划分情况不再变动。

以局部放电相位宽度-平均放电幅值和局部放电次数-最大放电幅值为例进行聚类分析,所得结果如图 6所示。可见GIS盆式绝缘子局部放电发展过程被划分为3个阶段。

|

图 6 局部放电发展阶段划分 Fig. 6 Partition diagram of partial discharge development stage |

结合各阶段下的局部放电强度与发光谱图分析,可将GIS盆式绝缘子表面金属微粒缺陷局部放电的发展过程划分为3个阶段:电晕放电阶段,电晕放电与流注放电并存阶段和流注放电阶段。

(1) 放电初始阶段。该阶段对应第一、二实验阶段,以电晕放电为主导。在此阶段下线形金属微粒的端部使绝缘子表面的局部电场发生畸变,满足电晕起始条件,初始放电微弱且不稳定,且此时并未形成明显的放电通道。

(2) 放电发展阶段。该阶段主要对应第三、四实验阶段,该阶段电晕放电和流注放电并存。此时绝缘子表面电场畸变达到一定程度,缺陷周围的SF6气体逐渐发生电离,产生的电子崩汇集渐渐形成流注放电通道,并不断由缺陷处径向延伸,即盆式绝缘子表面的爬电现象。

(3) 临近闪络阶段。该阶段主要对应第五实验阶段,电晕放电基本消失,放电特征主要呈现为流注放电。此时放电愈发剧烈,电子崩逐步向前累积,放电通道已延伸到了盆式绝缘子边沿,同时热电离产生的先导放电通道使贯穿性放电更易发生。

4 结论文中基于脉冲电流法研究了GIS盆式绝缘子表面固定线形金属微粒局部放电沿面发展过程,通过ICCD实时拍摄表征不同的放电发展阶段,测量并提取局部放电相关参量,利用K-Means聚类算法进行阶段划分,所得结论如下:

(1) GIS盆式绝缘子金属微粒缺陷局部放电发展过程具有较为显著的阶段性特征,可分为电晕放电阶段,电晕放电与流注放电并存阶段和流注放电阶段。

(2) 金属微粒的放电通道在盆式绝缘子上径向发展,外施电压达到一定程度后会在绝缘子上形成贯穿性放电。

(3) 利用聚类算法对提取出的数据集进行聚类簇的划分,所得结果与实验所得的放电过程划分结果表现出一定的契合度。

通过上述方法能够帮助把握GIS盆式绝缘子典型绝缘缺陷的局部放电发展过程,但对于局部放电发展状况的预警仍需进一步研究。

本文得到国网陕西省电力公司科技项目(SGSNKY00SPJS1900296)资助,谨此致谢!

| [1] |

黎大健, 杨景刚, 米楚明, 等. 基于超声波信号的GIS内自由金属颗粒危险评估研究[J]. 高压电器, 2010, 46(1): 53-57. LI Dajian, YANG Jinggang, MI Chuming, et al. Risk assessment of basis of free metallic particles in GIS based on ultrasonic signal[J]. High Voltage Apparatus, 2010, 46(1): 53-57. (  0) 0) |

| [2] |

马波, 吴旭涛, 李秀广, 等. 基于振动信号的GIS隔离开关接触状态带电检测技术研究[J]. 智慧电力, 2019, 47(12): 73-77. MA Bo, WU Xutao, LI Xiuguang, et al. Contact status live detection of GIS disconnector based on vibration signal[J]. Smart Power, 2019, 47(12): 73-77. (  0) 0) |

| [3] |

王磊, 刘衍, 冯宇, 等. 特高压GIS变电站VFTO波形衰减仿真研究[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(22): 45-51. WANG Lei, LIU Yan, FENG Yu, et al. Simulation research on VFTO waveform attenuation in UHV GIS substation[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(22): 45-51. (  0) 0) |

| [4] |

李庆民, 王健, 李伯涛, 等. GIS/GIL中金属微粒污染问题研究进展[J]. 高电压技术, 2016, 42(3): 849-860. LI Qingmin, WANG Jian, LI Botao, et al. Review on metal particle contamination in GIS/GIL[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(3): 849-860. (  0) 0) |

| [5] |

齐波, 李成榕, 郝震, 等. GIS绝缘子表面固定金属颗粒沿面局部放电发展的现象及特征[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(1): 101-108. QI Bo, LI Chengrong, HAO Zhen, et al. Evolution phenomena and features of surface partial discharge initiated by immobilized metal particles on GIS insulators[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(1): 101-108. (  0) 0) |

| [6] |

BAUMGARTNER R, FRUTH B, LANZ W, et al. Partial discharge X. PD in gas-insulated substations-measurement and practical considerations[J]. IEEE Electrical Insulation Magazine, 1992, 8(1): 16-27. DOI:10.1109/57.120634 (  0) 0) |

| [7] |

丁登伟, 高文胜, 刘卫东. 采用特高频法的GIS典型缺陷特性分析[J]. 高电压技术, 2011, 37(3): 706-710. DING Dengwei, GAO Wensheng, LIU Weidong. Analysis on the typical partial discharge using UHF detection method for GIS[J]. High Voltage Engineering, 2011, 37(3): 706-710. (  0) 0) |

| [8] |

孙秋芹, 罗宸江, 汪沨, 等. 特高压GIS盆式绝缘子沿面闪络特性研究综述[J]. 高压电器, 2018, 54(5): 17-25, 32. SUN Qiuqin, LUO Chenjiang, WANG Feng, et al. Overview on the surface flashover of basin-type insulator in UHV GIS[J]. High Voltage Apparatus, 2018, 54(5): 17-25, 32. (  0) 0) |

| [9] |

王健, 李庆民, 李伯涛, 等. 直流应力下电极表面覆膜对金属微粒启举的影响机理研究[J]. 电工技术学报, 2015, 30(5): 119-127. WANG Jian, LI Qingmin, LI Botao, et al. Mechanism analysis of the electrode-coating impact on the particle-lifting under DC voltage[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(5): 119-127. (  0) 0) |

| [10] |

刘永刚. 光测法检测局部放电的模式识别及放电量估计研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2012. LIU Yonggang. The study on patter recognition and discharge quantity estimation of partial discharge based on optical method[D]. Chongqing: Chongqing University, 2012. (  0) 0) |

| [11] |

QI B, LI C R, GENG B B, et al. Severity diagnosis and assessment of the partial discharge provoked by high-voltage electrode protrusion on GIS insulator surface[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2011, 26(4): 2363-2369. (  0) 0) |

| [12] |

薛建议, 王涵, 李科峰, 等. 圆台形绝缘子的表面电荷密度反演算法[J]. 高电压技术, 2019, 45(11): 3554-3561. XUE Jianyi, WANG Han, LI Kefeng, et al. Inverse algorithm for surface charge of cone-type spacer[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(11): 3554-3561. (  0) 0) |

| [13] |

邓军波, 王涵, 薛建议, 等. 基于静电探头法的表面电荷密度分布及电场分布的改进反演算法研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(4): 1239-1247, 1301. DENG Junbo, WANG Han, XUE Jianyi, et al. Improved reverse algorithm of surface charge density distribution and electric field distribution based on electrostatic probe[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(4): 1239-1247, 1301. (  0) 0) |

| [14] |

何宁辉, 沙伟燕, 李秀广, 等. GIS中自由金属颗粒缺陷局部放电严重程度评估[J]. 绝缘材料, 2019, 52(12): 80-88. HE Ninghui, SHA Weiyan, LI Xiuguang, et al. Evaluation on partial discharge severity of free metal particles defects in GIS[J]. Insulating Materials, 2019, 52(12): 80-88. (  0) 0) |

| [15] |

季洪鑫. 交流运行电压下GIS中金属颗粒运动行为及放电特征[D]. 北京: 华北电力大学, 2017. JI Hongxin. Study on movement behavior and discharge characterisitic of metal particle in GIS under AC operating voltage[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2017. (  0) 0) |

| [16] |

刘弘景, 李伟, 任志刚, 等. GIS不同绝缘缺陷的局放检测有效性对比研究[J]. 绝缘材料, 2018, 51(9): 53-60, 69. LIU Hongjing, LI Wei, REN Zhigang, et al. Comparative study on partial discharge test effectiveness of different insulation defects in GIS[J]. Insulating Materials, 2018, 51(9): 53-60, 69. (  0) 0) |

| [17] |

LIANG X H, WANG Y Y, LI H Y, et al. Power transformer abnormal state recognition model based on improved K-Means clustering[C]//2018 IEEE Electrical Insulation Conference (EIC). San Antonio, TX, USA. IEEE, 2018: 327-330.

(  0) 0) |

| [18] |

刘昌标. GIS特高频局部放电特征量优选及类型识别研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2015. LIU Changbiao. Research on feature optimization and type recognition of partial discharge in GIS based on UHF[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2015. (  0) 0) |

2. State Grid Shaanxi Electric Power Company Research Institude, Xi′an 710199, China

2021, Vol. 40

2021, Vol. 40

陈予伦(1996),男,硕士在读,研究方向为高电压与绝缘技术(E-mail:

陈予伦(1996),男,硕士在读,研究方向为高电压与绝缘技术(E-mail: